【众望观察】重组与超越:梵净山茶旅融合的“绿色密码”

发布时间:2025-09-24 21:52:18 来源:沿河融媒体中心

重组与超越:梵净山茶旅融合的“绿色密码”

特约记者 张勇

编者按:2025年9月20日至21日,“贵州茶叶名山研究学术交流会”暨贵州省茶文化研究会学术委员会工作会在遵义市湄潭县召开,其间,参与人员列席中国国际茶文化研究会学术委员会年会。会议系统总结了贵州省茶文化研究会学术委员会近年来的工作成效,明确了未来研究方向与重点工作规划。旨在系统梳理贵州茶山资源、深化茶文化研究与产业联动,为推动贵州茶产业高质量发展凝聚智慧、注入新动能,进一步加快推动贵州从“茶叶大省”成为“茶叶强省”,全力为中国式现代化建设贵州实践贡献智慧和力量。

铜仁是世界茶与中国茶的起源地之一,生态环境优越、茶文化底蕴深厚,生态茶产业发展突飞猛进,是贵州第二大产茶区。今日,正在全力以赴加快实现绿色铜仁现代化建设奋斗新目标。世界自然遗产地梵净山是贵州茶叶名山翘楚,进一步聚力发挥好梵净山IP的杠杆撬动作用与“多重效应”,勠力同心、守正创新推进茶旅融合发展、高质量发展,铜仁大有可为、必有可为。在此次会议上,高级记者、铜仁市融媒体中心副总编辑张勇作为贵州省茶文化研究会学术委员会委员等,应邀发表了主旨演讲《重组与超越:梵净山茶旅融合的“绿色密码”》,现予以刊发,以飨读者。

人不负青山、青山定不负人。近年来,铜仁市深入贯彻落实习近平生态文明思想,切实践行“两山”理念,坚定不移走生态优先、绿色发展之路,不断加强绿色保护、发展绿色经济、推进绿色惠民,奋力创建绿色发展先行示范区,积极探索生态产品价值实现机制,成为生态产品价值实现机制改革的先行者和主战场。

山是铜仁的根,水是铜仁的魂。武陵山腹地的铜仁之美,美在自然、天人合一。大自然的慷慨馈赠,赋予铜仁自然珍宝,这里县县有穿城秀水、乡乡有青山绿水,村村有田园山水。这里梯田层层,晨雾袅袅,村烟点点,自然合序,山水共生、景境和谐,生生不息。犹如水墨丹青镶嵌在武陵山腹地,美轮美奂的生态画卷徐徐铺展,铜仁是“美丽中国”典范。

世界自然遗产地梵净山是珍稀动植物的栖息地,古老孑遗物种的避难所,特有动植物分化发育的重要场所,是“世界独生子”黔金丝猴和梵净山冷杉在地球上的唯一栖息地,具有不可复制性和替代性。是东方落叶林生物区域中物种最丰富的热点区域之一,也是水青冈林在亚洲最重要的保护地。繁衍着7925种野生动植物,其中,植物4789种,动物3136种,享有“植物王国”“生物资源基因库”等美称。

铜仁是世界茶与中国茶的起源地之一,生态环境优越、茶文化底蕴深厚。这里乌江、锦江两大水系润泽,森林覆盖率达66.2%,空气质量优良天数比例常年保持在98%以上,空气中的负氧离子富集,被中国气象协会授予“天然氧吧”称号。这里是长寿福地,是贵州三大“长寿带”之一。北纬27°上的梵净山,被誉为地球同纬度唯一的“绿飘带”。茶香氤氲,铜仁自古就是“黄金产茶带”。在如诗如画的青山绿水间,生动诠释了“林茂寿星多”的传奇。

梵净山是“两山”理念在贵州落地生根、开花结果的生动实践和注脚。现如今,梵净山成为铜仁最靓丽的品牌、最有标志性的IP。它是推动经济社会高质量发展的“新动能”,是开创中国式现代化贵州实践铜仁篇章的“新引擎”。

绿水青山就是金山银山。在乡村振兴战略大背景下,坚守“两条底线”,以世界自然遗产地梵净山IP为“新引擎”,因地制宜围绕茶文化、茶产业、茶科技统筹推进,全力加快茶旅深度融合发展和高质量发展,携手书写好“统筹城乡共同富裕”这篇大文章。

南国此峰尊:“中国地标”梵净山是皇冠上的璀璨明珠

梵净山,历经14亿年地质演化,在广袤喀斯特地貌包围中塑造出全球独一无二的“变质岩孤岛”。其地质孤岛隔离性、气候垂直分异性、水文网络稳定性以及土壤垂直带谱化的协同作用,共同构建了独特的“生态避难体系”,为众多孑遗、珍稀濒危和特有物种提供了庇护所和演化空间,孕育了极高的生物多样性。它脱颖而出跻身世界自然遗产保护名录,功在当代、利泽子孙。

葳蕤梵净山横跨贵州省铜仁市江口县、印江土家族苗族自治县和松桃苗族自治县交界处,东西宽21千米、南北长27千米,其保护核心面积775.14平方千米,森林覆盖率达97%。这座矗立于武陵之巅的“诺亚方舟”,完好保存着第三纪、第四纪气候剧变中形成的极其丰富的生物多样性,为人类认知自然演替规律提供了不可替代的科研样本。

2018年7月2日,第42届世界遗产大会在巴林·麦纳麦举行,梵净山以全票通过列入《世界遗产名录》,成为中国第53项世界遗产、贵州首个独立世界自然遗产。今日,当穿越波澜壮阔的历史隧道后,伫立于现实与未来交汇点,回望这座屹立在时光长河中的自然圣殿,让我们更加深刻地认识到:守护世界遗产,就是守护人类文明存续的根基,守护地球生命共同体的未来。

当代人的目光聚焦在发黄的典籍上,文字无声无息地述说着保护梵净山:万历四十六年(1618年),万历皇帝册封建立《敕赐碑》,是全国现存唯一以皇帝名义颁布的山岳保护敕令碑,并将生态保护纳入国家法典《大明律·户律》。碑文《敕赐梵净山重建金顶序》中记载:“敕谕官员军民诸色人等:梵净山乃天下名岳,四至分明。诸色人等,毋得侵扰劫掠,伐木掘矿,秽渎灵区。敢有不遵者,治以重罪。”“赐妙玄为钦命僧,统辖四十八座脚庵,凡山场草木,皆归僧众护持。”道光三年(1823年),铜仁知府敬文立《梵净山禁树碑记》称:“草木者,山川之精华;山川者,一郡之气脉……勒诸石,永以为禁。”严禁砍伐树木。

作为名山大川,梵净山吸引无数文人墨客纷至沓来,在此留下大量足迹。其中,国学大师、中国书法家协会名誉主席启功曾挥笔写下《梵净山碑林微题》曰——

“梵呗传三界,潮音净六根。

众山眼底小,南国此峰尊。”

启动书写梵净山诗

桃源深处是铜仁,与此诗情画意对应的是天蓝、地净、山青、水秀。目前,全市拥有3个国家级自然保护区,即梵净山、麻阳河、佛顶山。其中,梵净山是全球自然生态系统最重要、自然景观最独特、自然遗产最精华、生物多样性最富集的自然保护地之一。世界自然保护联盟(IUCN)认为,梵净山满足世界自然遗产第十条(生物多样性)标准和完整性要求,展现和保存了中亚热带孤岛山岳生态系统和显著的生物多样性。世界自然保护联盟专家评价,世界自然遗产是全球生态保护领域的皇冠,而梵净山就是皇冠上的璀璨明珠。

梵净山的价值,还在于独特的历史人文。具有多姿多彩的土家族、苗族、侗族等民族文化。梵净山是中国佛教五大名山之一,自明代起被佛教界广泛认可为中国第五大佛教名山。中国佛教协会公开表述,梵净山与山西五台山(文殊菩萨道场)、浙江普陀山(观音菩萨道场)、四川峨眉山(普贤菩萨道场)、安徽九华山(地藏菩萨道场)并列,并明确其为弥勒菩萨道场。

独特的生物多样性、奇特的地质奇观和奇趣的人文风情,赋予梵净山无与伦比的美学价值。世界自然遗产专家曾经评价,无论是贵州还是中国,都应该庆幸能够拥有梵净山这样一个美丽的地方。

早在1956年召开的第一届全国人民代表大会第三次会议上,浙江大学校长竺可桢教授等提出要在全国重要的生态系统区域划定天然林禁伐区的建议,据此有关部门多次研究和提议加强对梵净山天然林的保护。同年10月,梵净山天然林区被国家林业部划定为天然森林禁伐区(自然保护区),这是梵净山第一个具有自然保护区特征的身份。在浙江大学西迁“云贵小江南”遵义湄潭县期间,该校师生常与设立在湄潭县永兴古镇的“中央试验茶场”专家学者结伴同行,翻山越岭前往梵净山区及其周边,进行田野调查、采集标本、教研实践等活动。

梵净山敕勒赐碑

梵净山是中国最早建立的自然保护区之一,是贵州第一个自然保护区。1978年建立国家重点自然保护区并组建管理机构,1986年7月被列为首批17个国家级自然保护区之一,同年10月,加入联合国教科文组织“人与生物圈”保护区网络,成为中国第四个世界生物圈保护区。2006年被列为全国林业系统首批国家级示范自然保护区。2018年7月,梵净山成功“申遗”,同年10月,梵净山成功创建国家5A级景区。2022年4月,获批创建国家公园。2024年9月,梵净山成功列入世界自然保护联盟(IUCN)绿色名录,标志着保护成效获得国际认可,并在全球生物多样性保护中起着重要示范作用。同年,“贵州铜仁梵净山生物多样性保护修复项目”成功入选国家财政部、自然资源部、生态环境部三部委联合公布的全国山水林田湖草沙一体化保护和修复工程第二批典型案例。国际山地旅游联盟在2024年国际山地旅游暨户外运动大会上发布并授牌梵净山等为首批14座世界旅游名山。

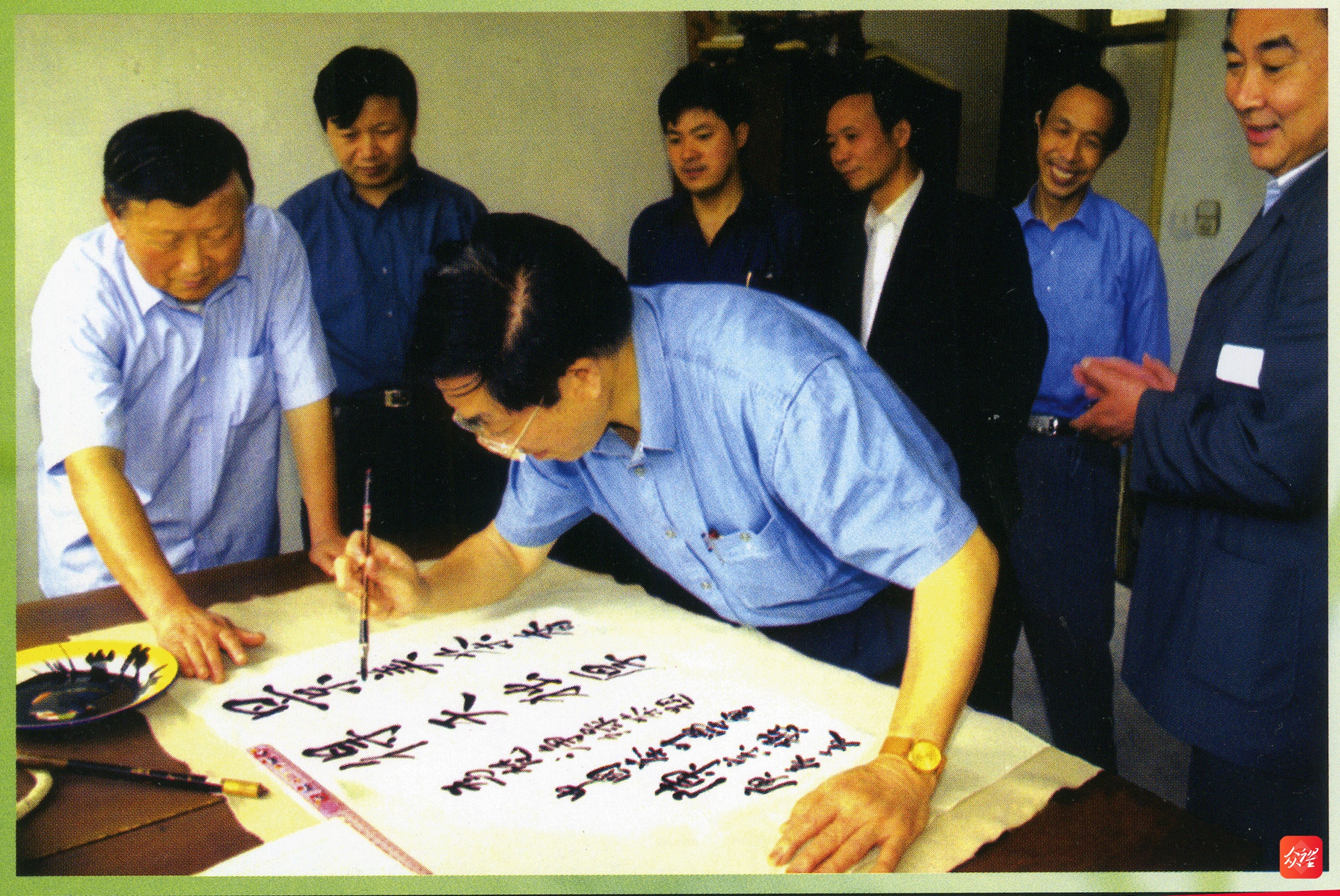

陈宗懋现场题词

2025年8月1日,故宫博物院学术委员会主任、中国文物学会专家委员会主任单霁翔博士在铜仁“东山文化讲堂”,以“文化的力量,让文化遗产资源活起来”为题的讲座赢得满堂喝彩。他曾担任国家文化部党组成员,国家文物局党组书记、局长,故宫博物院党委书记、院长等。梵净山“申遗”成功凝聚他的一份功劳。他直言,梵净山不仅是世界自然遗产,也具备世界文化遗产的申报标准,完全可跻身世界遗产自然、文化遗产保护“双子星”,实属中国骄傲的世界瑰宝。

只此青绿:“武陵正源”梵净山奉献世界一杯干净茶

风起云涌的历史深处,惊鸿一瞥亦有新发现,素有“黔山第一”美誉的梵净山,从古至今就是“网红打卡地”。1200多年前,唐代著名诗人孟郊就对这里的山水资源给予了高度的评价,对这里的山水风光进行了尽情的赞美——

“旧说天下山,半在黔中青。

又闻天下泉,半落黔中鸣。

……

嘉实缀绿曼,凉湍泻清声。”

武陵山脉横跨湘鄂渝黔四省市71个县(市、区)、青藏高原、湘西丘陵等,其主峰是海拔2570米的梵净山主峰凤凰山;梵净山是长江上游右岸最大支流、被誉为“贵州母亲河”的乌江和洞庭湖水系沅江的天然分水岭。丰沛降水从山顶流向东西两侧,一路奔走分别汇入乌江和沅江,最终浩浩荡荡汇入长江。

好山好水孕育好茶,铜仁茶叶天生丽质。中国是世界茶叶的故乡,贵州是中国茶叶原产地。铜仁是贵州茶叶主要原产地,现为全省第二大产茶区,茶叶生产历史悠久,茶文化源远流长。1992年,中国科学院院士、中国农业科学院茶叶研究所所长陈宗懋挥毫赞誉梵净山茶“得天独厚,景美茶香”。

梵净山西麓的印江是全国4个土家族苗族自治县之一,享有“中国书法之乡”“中国长寿之乡”“中国名茶之乡”美誉,列入“全国重点产茶县”、国家级出口食品(茶叶)农产品质量安全示范区、国家农产品质量安全县、全国生态保护与建设示范区。全县宜茶面积50万亩,其种茶历史悠久,早在明朝永乐年间(1411年)团龙茶就进贡皇家,被赐封为“团龙贡茶”,盛极一时。目前,全县建成茶园基地26.5万亩,其中,投产茶园22.79万亩,获有机茶园认证7500亩,无公害茶园认证16.48万亩。有省级茶叶园区3个,有加工企业268家,其中,有国家级龙头企业1家,省级龙头企业6家,市级龙头企业18家。 “梵净山翠峰茶”属贵州五大名茶,是国家地理标志保护产品,梵净山翠峰茶、毛峰茶在多届国家及世界名优茶评比及博览会中累计获金牌170余次。“梵净山”商标是中国驰名商标。

“全国十大非著名山峰”佛顶山,被称为梵净山的姊妹山。佛顶山周边土生土长的石阡苔茶,自古就是贡品贡茶,素有“茶中味精”的美誉。曾遴选到中南海备受好评,周恩来总理亲自手写“茶叶生产、前途无量”奖牌加以表扬。茶界泰斗张天福在102岁时品鉴此茶后,欣然题词“石阡苔茶钾天下”。与此荣耀对应的是:石阡苔茶红茶水浸出物≥34%、绿茶≥40%,同时也是高EGCG茶,其EGCG含量达11.21%,最低达10.98%。具有香高、味醇、耐冲泡和富含钾、锰、锌、硒、铷等人体有益元素及高水浸出物的特点。

石阡县先后获得“中国温泉之乡”“中国苔茶之乡”“中国长寿之乡”等美誉,石阡苔茶是当地茶农长期栽培选育形成的一个地方品种,母树属古茶树系列,是中国屈指可数的茶树良种。因其苔粗,芽状,节间长,苔状明显且随着气温升高茶芽叶会变成紫色,俗称苔紫茶。这正是茶圣陆羽在《茶经》描述的“阳崖阴木,紫者上,绿者次”。石阡苔茶属贵州三大名茶,获得中国驰名商标。该县先后跻身全国茶产业建设百强县、中国特色农产品优势区、国家现代农业产业园等“榜单”。

“云端上的新华”是石阡苔茶的发源地,如今,该村上万棵古茶树依然郁郁葱葱,依然悄无声息地染绿着山山岭岭,依然是当地货真价实的“发财树”。石阡县五德镇新华村党支部书记、村委会主任王飞被誉为“茶痴”。他是石阡苔传统制作技艺“非遗”省级代表性传承人,从下岗职工磨砺成长为贵州省劳动模范,大半辈子种苔茶、爱苔茶、品苔茶、经营苔茶、推介苔茶,始终坚持“做良心人,做干净茶”,含辛茹苦在村里打造“石阡苔茶一条街”,节衣缩食筹资建成“石阡苔茶文化博物馆”等,身体力行茶山绿了、头发白了的“苔茶之恋”,充满传奇、激情和奉献,生动诠释着一代新茶农的新追求。

据调查数据统计,贵州有1000亩以上规模古茶园18处,古茶树120万株以上,铜仁是贵州古茶树群的一个重要组成区域。经专家考证,铜仁市沿河土家族自治县有100年以上古茶树5万余株,1000年以上1200余株,90%为人工栽培。主要分布在该县塘坝、新景、后坪等7个乡镇,其中,塘坝镇为核心区有2.8万余株古茶树,百年树龄以上有2万多株,该镇榨子村有6684株,马家庄组的792株更是连片成林,蔚为壮观。2016年获授“中国古茶树之乡”称号,2018年古茶树被命名为沿河“县树”。2018年在县八届人大二次会议上高票通过《古茶树保护条例》,并于2019年1月1日正式实施。这是贵州继省级古茶树保护条例后,经省人大常委会批准的首个地方专项条例。

走进武陵山腹地的铜仁,处处都是青山绿水、诗酒田园,打卡和感悟梵净山,掀起历史的神秘面纱,有关茶叶记录的墨迹比比皆是——

“茶者,南方之嘉木也。”唐代茶圣陆羽在《茶经》中写道:“茶之出黔中,生思州、播州、费州、夷州……十一州,往往得之,其味极佳。”即今贵州岑巩、遵义、德江、思南、石阡、沿河、印江等地。

茶叶发烧友、北宋绍圣年间著名文学家黄庭坚谪居黔中时,挥笔写下《阮朗归茶》名篇词,对铜仁市沿河土家族自治县新景镇姚溪茶赞不绝口:“黔中桃李可寻芳,摘茶人自忙。月团犀胯斗园方。研膏入焙香。青箬裹,降纱囊。品高闻外江,酒阑传碗舞红裳,姚溪春味长”。现如今,生长于乌江左岸云上青山中“姚溪贡茶”依然清香如故,已成为村民名副其实的“摇钱树”。

铜仁横亘在云贵高原之脊、笼罩在云山雾海之中,高海拔、低纬度、多云雾、寡日照的自然条件,成为贯穿古今、跨越千年的中国茶叶原产地之一。这片土地上的各族人民繁衍生息、生生不息,自古爱茶、种茶、制茶,与茶结缘、因茶结亲、以茶结交,演绎了梵净山地域悠久灿烂的种茶历史、积淀了独特厚重的品茗文化。

当代学者直言,“黔人喻政——被忽略的茶史巨人”。康熙《贵州通志》称其“自部郎出守福州府,清修自励,爱民如子,称治才第一。”立足现实,在绿色铜仁、多彩贵州和美丽中国交汇的历史与未来坐标上,地理地标梵净山声名远播,“贵州茶文化地标”喻政理应重归视野受到重视和礼遇。

明万历年间,曾任福州知府的喻政生于铜仁府(今铜仁市碧江区锦江街道喻家坪),他的科举之路颇为顺利,在万历二十二年考取贵州乡试解元,成为全省第一名,又在次年的全国性科举考试中顺利考中进士,位列三甲第106名。这种连续考中举人和进士的情况被称为“乡会联捷”,明代贵州中解元而又联捷进士者仅有喻政和萧重望,就连曾为皇帝讲过学的孙应鳌在中解元后会试三次才考取进士,可见喻政是名副其实的“学霸”。入仕后,喻政曾任南京兵部郎中,出知福州府,升巡道等职,政绩突出,政声嘉许。

喻政在中国茶史上占有极其重要的地位。勤勉政事之外,他爱茶、品茶、论茶,对茶业颇有研究,主持编撰《茶书全集》,集历代茶文献之大成,首创茶书汇编体例,被日本汉学家布目潮沨誉为“集《茶经》以后茶书之大成”,茶史专家万国鼎称其保存了多种濒佚茶书。他享年96岁,被概括为“学霸清官、高寿茶人”,其长寿被认为与饮茶习惯及心境相关。他推崇饮茶“洗涤心灵”的哲学意义,反对为嗜好所奴役。现如今,其人其事已列入铜仁博物馆展陈。

今日,梵净山茶正以“高香鲜郁、味醇鲜美、色纯鲜亮”的独特魅力,名播天下、香飘世界,让人真切感悟人与自然浑然一体的至高境界。

梵山净水,佳茗天成。借助梵净山IP,突出铜仁茶叶原色原味原质“三原”特点,弘扬真绿真香真味“三真”品质,彰显清香清口清爽“三清”魅力,让一片东方绿叶的传奇故事、一个独具匠心的民族品牌在新征程上碰撞时代火花、绽放时代风采,其文化内涵越来越丰富,与日俱增的美誉度、竞争力和“朋友圈”,让梵净山茶香飘天下的梦想更是饱满和坚实。

据调查统计数据显示,2024年,全国18个主要产茶省(自治区、直辖市)的茶园总面积为4896.09万亩,同比增加148.40万亩,增幅3.13%。其中,贵州700万亩,占比14.36%。面积全国第二,铜仁全省第二,全市现有投产茶园134.82万亩。

历史悠久,文化厚重。铜仁种茶、制茶、饮茶历史悠久,早在魏晋、南北朝时期,铜仁制茶工艺就开始兴起,到隋唐时期茶事日渐兴旺。唐代茶圣陆羽在中国首部茶书《茶经》中对此浓墨重彩进行了记载;《明实录》记载:“思州方物茶为上”,明朝永乐年间,梵净山茶就曾享誉朝野,涌现出印江团龙茶、石阡坪山茶、沿河姚溪茶、思南晏茶等一大批“贡茶”品牌。铜仁是茶叶原产地之一,10个区县皆有古茶树、野生茶树广为分布,至今还保留有连片古茶树,共有古茶树7万余株。全市有6个县荣获“全国重点产茶县”、1个县荣获“全省重点产茶县”,4个县荣获“中国名茶之乡”、6个乡镇荣获“贵州省最美茶乡”、印江土家族苗族自治县荣获“中国名茶之乡”、石阡县荣获“中国苔茶之乡”、沿河土家族自治县荣获“中国古茶树之乡”称号。2018年,铜仁荣膺“中国高品质抹茶基地”“中国抹茶之都”称号。

生态环境,得天独厚。林中有茶、茶中有林,茶林和谐相处、共生共荣。铜仁是典型的亚热带高原季风气候区,全市年均气温16.2℃,海拔在205~2572米,年无霜期290天,常年植被丰富、山高雾浓、雨量充沛、空气清新、溪明如镜,空气质量优良率达97%。全市有梵净山、麻阳河、佛顶山国家级自然保护区,其中,各种荣誉加身的梵净山森林覆盖率高达98%,负氧离子含量每立方厘米高达12万-18万个,被誉为“天然氧吧”的源头。全市10个区县全部是最适宜种茶区域。“高海拔、低纬度、多云雾、无污染”的自然条件,赋予了发展生态茶产业得天独厚的资源优势和生态优势。

产品丰富,品质独特。梵净山茶有绿茶、红茶、白茶、黑茶及抹茶等系列产品,以绿茶为主,绿茶代表性产品有梵净山翠峰茶、石阡苔茶、梵净山卷曲形绿茶、梵净山针形绿茶、梵净山颗粒形绿茶。梵净山茶得益于梵净山及其周边区域优越的自然生态,采用传统工艺与现代科技精制而成,茶叶品质独具特色,经国家农业农村部茶叶质量检测中心和贵州省农产品质量检验检测中心多年跟踪检测,茶叶中水浸出物含量达38%~47.8%,茶多酚含量达16.7%~31.5%,氨基酸含量达3.1%~10.6%,构成了茶多酚与氨基酸协调的黄金配比,赋予梵净山茶香高持久、鲜爽醇厚的独特品质。

绿色发展,品牌引领。梵净山茶坚持绿色发展理念,茶区生态完好、没有污染,从茶区规划、茶树栽培、茶园管理、生产加工到产品包装运输等均采用无公害茶生产管理技术和措施,茶园管理绿色防控率达到90%以上。“梵净山茶”是全市茶叶公共品牌,2015年被国家工商总局认定为“中国驰名商标”,2016年被国家农业部认定为“农产品地理标志保护产品”,系列产品在国际国内各种茶叶评比中获金奖达180多项。2024年在中国茶叶区域公用品牌价值评估中,“梵净山茶”品牌排全国第29位,品牌价值45.54亿元。

守正创新,前景广阔。按照“守正创新、正本清源、确立地位”总体发展思路,以市场为导向,以提质增效为核心,以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为重点,加快推进抹茶园区、抹茶小城、抹茶小镇、抹茶街区、抹茶门店、梵净抹茶核心基地建设,持续做大规模、做响品牌、做强市场、做长链条,推动生态茶产业提质增效、转型升级发展。规划到2030年,全市投产茶园达到136万亩以上,茶叶产量12万吨、综合产值140亿元以上;建设碾茶生产线100条、抹茶精制生产线5条以上,建成抹茶原料基地8万亩,实现抹茶年产量3000吨以上,聚力持续做大“中国高品质抹茶基地”、做响“中国抹茶之都”。

梵净山是个天然、优质的“大水库”,每年为周边地区提供了28亿立方米的洁净水、优质水,其中,有6个水源地不经任何处理就是世界级的高品质矿泉水,被授予“中国生态好水源集聚区”。全市先后引进农夫山泉、屈臣氏等知名水企业落地梵净山周边区域。目前,天然饮用水产量突破300万吨,占全省的40%以上。 全力借助梵净山IP,持续推进“梵山净水•泡茶好水”“梵山净水•健康水都”公共品牌打造,做响公共品牌。铜仁先后获得“中国生态好水源集聚区”“梵山净水•健康水都”“梵净山珍•健康养生”等荣誉称号。培育了梵净山泉、清心露、泉都、边城骄子等一批本地品牌打造全国优质天然饮用水主产区、产业集聚区,发展成世界知名水产业发展基地。力争到“十四五”末,规模以上水企业达8户,全市天然饮用水产业产值达到20亿元,培育年产值10亿元以上的龙头企业1户,5亿元以上企业2户。

梵净山名山品牌“溢出效应”,引领铜仁抹茶“破圈出彩”。近年来,铜仁充分发挥生态资源优势,以抹茶为突破口,大力发展抹茶产业,持续打造“中国高品质抹茶基地”“中国抹茶之都”,逐步蹚出了一条特色化、差异化、高端化的茶产业发展之路,促进了茶产业提质增效、转型升级发展。全市建成抹茶原料基地8.5万亩、碾茶生产线52条,建成全球最大抹茶单体车间2座、一流抹茶自动化精制生产线4条,开发抹茶及抹茶衍生产品30余款,产品销往国内30多个城市、出口40多个国家和地区,抹茶产销量全国第一、出口量全球第二。2024年,实现抹茶产量1200吨、抹茶综合产值10.02亿元,抹茶产业涉及全市7个产茶重点县、34个种茶乡镇,辐射带动40余家碾茶企业和11万茶农增效增收。

“山以茶名,茶以山名,生生不息”。在梵净山茶“加持”和梵净山抹茶“破圈出彩”基础上,梵净山红茶借助贵州红茶异军突起东风,“走出山门”的步伐坚实有力。据了解,全省建立了“海拔梯度+微域环境”的双重控制标准,通过1250个监测点的大数据分析,确认了700~1600米海拔带的“黄金产茶区间”,并识别出梵净山、雷公山等12个具有独特风土的微产区,拓展和提升了地理标志新内涵。现如今,贵州红茶的地理标志保护水平跃居全国前列,其中,梵净山红茶通过地理标志保护,与地标遵义红、普安红、雷山红茶、金沙贡茶、纳雍红茶等,被誉为贵州红茶“六君子”。地理标志保护体系日臻完善,六大地理标志产品构建起品牌矩阵,通过“专用标志+区块链溯源”的双重防伪措施,侵权查处率保持100%。地标产品平均溢价35%的效益,带动企业认证积极性高涨,2024年新增地标使用企业28家。特别值得肯定的是,地标管理体系创新性地引入动态退出机制,对3家不合格企业撤销使用资格,维护了品牌美誉度和公信力。现已被国家农业农村部列为示范案例在全国推广。

青山秀水珠联璧合,茶香绵延千万里,带着“贵州元素”走向全国、走出国门。据中国茶叶流通协会发布的《2024世界与中国红茶产销情况解析》,贵州红茶产量与出口均价双双位居全国第一,成为全国茶产业中一匹引人注目的“黑马”。

梵净山茶香弥漫穿越时空,总是令人心旷神怡。良好生态环境既是自然财富,也是经济财富。始终坚持生态产业化、产业生态化发展,努力把生态优势转化为经济优势、发展优势。着力“念好山字经、做好水文章、打好生态牌”,铜仁依托梵净山得天独厚的山地资源、种质资源,大力发展山地特色农业、林下经济,成功培育了梵净山茶、梵净抹茶、梵净仙菇、梵净药材等“梵净山珍·健康养生”系列优质农产品品牌。加快打造“生态鱼、生态水、生态茶”等系列生态品牌。“梵净山珍·健康养生”“梵山净水·泡茶好水”“梵净抹茶·香溢天下”等品牌知名度和美誉度不断提升。在梵净山IP的引领加持下,全市2024年实现茶叶总产量12.95万吨,总产值142亿元,其中,铜仁抹茶产销量全国第一、出口量全球第二。

“喝着喝着,春天就来了!”今日铜仁意气风发,用心用力拥抱黔山秀水,黔茶、黔茶人、黔茶味相得益彰,一定在“江南水千条,云贵万重山。五百年后看,云贵胜江南”的“美丽中国”新时代画卷中书写浓墨重彩的一笔。

绿野仙踪:“南方喀斯特经典”梵净山的时代回响

铜仁是一颗镶嵌在武陵山脉主峰梵净山和湘西台地之间的“绿色明珠”。它雨量充沛,溪河密布,不仅素有“虽非泽国,犹为鱼米之乡”之誉,而且中亚热带季风湿润气候带来的充沛降雨,使地处高原的铜仁拥有极为丰富的水资源,为形成铜仁独具特色的山、水、林、瀑、石、洞等旅游资源创造了良好的条件。“黔中各郡邑,独美于铜仁”的赞美,经历岁月洗礼,更是弥足珍贵。

梵净山,是全球最大连片喀斯特地貌,大自然的鬼斧神工造就它的特质和唯一性。放眼观世界,梵净山是铜仁最优质的品牌,是铜仁最大的IP,以梵净山为龙头,引领铜仁茶旅融合发展和高质量发展,加快推进打造世界级旅游景区、世界级康养旅居目的地,兼具贵州风、中国潮和国际范。

生态“高颜值”转换为经济“高价值”。最近几年,铜仁加快发展生态旅游等“六大生态产业”,产业“含绿量”和发展“含金量”同步提升,2024年全市绿色经济占比达51.2%。铜仁经济总量首次跨入全省“第二方阵”。

铜仁是著名的革命老区,红色文化与历史文化、民族文化、生态文化交相辉映,底蕴深厚。目前,全市有A级旅游景区29个,梵净山为世界自然遗产和国家5A级旅游景区,有国家级风景名胜区3个、省级7个,国家级自然保护区3个、省级2个,国家级地质公园1个,国家矿山公园1个,国家级湿地公园9个、省级1个,省级森林公园8个,传统村落114个。

2024年春节前夕,省委书记徐麟同志在铜仁调研作出重要指示,要求推动梵净山打造世界级旅游景区;2月21日,徐麟同志主持召开旅游工作专题会,将梵净山纳入全省打造世界级旅游目的地6个重点景区之一;3月10日晚,徐麟同志在北京参加两会期间,听取了铜仁市梵净山打造世界级景区工作汇报,帮助进一步理清思路。市委、市政府认真抓落实,主要负责同志先后主持召开多次专题会,对梵净山如何打造世界级旅游景区进行了专题研究。目前,各项工作有力有序推进。

牢记嘱托,感恩奋进。我省以“在新时代西部大开发上闯新路、在乡村振兴上开新局、在实施数字经济战略上抢新机、在生态文明建设上出新绩”为“四新”主定位,以“新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化”为“四化”主战略正在纵深推进,充分展示了多彩贵州高质量发展新作为新风采。

在贵州加快建设世界级旅游目的地和多彩贵州文化强省的加持下,绿色铜仁现代化建设步伐坚实。基于此,要借助梵净山IP,全力加大景区景点联动,围绕“吃、住、行、游、购、娱”旅游六要素,完善旅游配套基础设施。创新经营理念,扩大旅游市场,探索建立利益联动机制,推进全市旅游线路“一票通、一车通”,促进梵净山景区与中南门历史文化旅游区、朱砂古镇、石阡夜郎古泉、松桃苗王城旅游景区及梵净山马拉松赛道一带联动发展;引领寨沙侗寨、云舍、亚木沟等景区景点共同发展;推动大明边城、百花渡、潜龙洞等景区景点联动发展,同时,精准做好梵净山“东上西下”“西上东下”线路产品配套服务,打造环梵净山自驾生态游线路产品,把梵净山环线景区景点串珠成链,形成“大梵净山”旅游格局。

在梵净山下及其周边地区要做好“旅游+”文章,大力发展“旅游+体育”“旅游+研学”“旅游+康养”“旅游+体验”“旅游+露营”“旅游+文化创意”等新业态,积极探索让游客逃离城市生活,回归自然后憩息心灵家园的旅居新模式,推进梵净山区域旅游产业协调发展,构建“抓龙头、铸链条、建集群”的发展格局,最大限度发挥好梵净山景区“溢出效应”,努力提供个性化、高端化需求的优质服务,吸引更多不同层次、不同需求的潜在客人前来旅游观光、休闲旅居和投资兴业。

全力以赴加快围绕“黄小西吃晚饭”省内精品旅游线路,因地制宜强化梵净山与黄果树、小七孔、西江千户苗寨、赤水丹霞、万峰林重点景区联动发展,让梵净山释放更多更优的“红利”。认真叙述好梵净山世界自然遗产地的生态价值、人与自然和谐共生的文化故事,系统性打造“梵净山世遗”旅游品牌,塑造独一无二的“梵净山世遗”旅游目的地形象。

城乡统筹共同富裕:乡村振兴战略视角下的梵净山茶旅融合发展实践与策略

坚持以生态文明引领绿色铜仁高质量发展,切实践行“两山”理念,持续拓宽和提升“两山”转换通道,始终坚持大文化、大生态、大武陵、大梵净山等联动互动、共赢多赢格局,凝心聚力加快梵净山生态优势逐步转化为发展优势,生态价值逐步转化为经济价值。充分释放好梵净山IP的美誉度、影响力和吸引力,向全球展现好“黔金丝猴和梵净冷杉在地球上的唯一栖息地”人与自然和谐共生的生态家园形象,展示充满魅力、令人神往的多元文化融合、多民族交融的美丽家园形象。

“用美丽回答一切!”据调查统计数据显示,梵净山景区2024年共接待游客198万人次,带动全市接待国内游客人次、旅游花费分别比上年增长14.5%、15.7%,增速均排贵州省第一。2025年1至5月,梵净山景区接待游客69.49万人次,较2024年同期增加0.44万人次,今年梵净山游客接待量有望再创历史新高。

2025年7月16日,省委办公厅、省政府办公厅印发的《贵州省建设世界旅游目的地总体规划(2025——2035)》(黔党办发〔2025〕12号)文件中,涉及铜仁内容主要有——

空间布局:门户支撑。铜仁——面向湖南的门户;集群突破。重点培育贵州茶文化、梵净山生态旅游等12个产业集群;走廊串联。建设长征文化旅游带、千里乌江休闲度假旅游带、“多彩贵州”民族文化旅游带等7条文化旅游产业走廊;打造世界旅游产品体系。重点培育:梵净山(黄小西吃晚饭);培育特色旅游城镇村落。培育江口、石阡、印江等一批知名旅游名县。培育江口县太平镇等一批旅游名镇。培育江口县云舍村等一批旅游名村。打造国家旅游风景道。红色记忆、千里乌江、奇峰秀水、世外武陵、古镇名村等10条国家旅游风景道。同时,聚力加快打造国际旅游精品线路、做大康旅融等,聚焦“资源、客源、服务”三大要素,及其配套政策“组合拳”等。

锚定目标,开拓创新加快融合发展、高质量发展。按照世界级自然风光、文化体验与康养度假型旅游景区定位,突显世遗价值、发挥生态优势、做好康养文章。以梵净山世界自然遗产地为核心,深入挖掘、充分展现梵净山作为武陵山之巅的自然风光资源和多元地域历史文化,凸显“梵净灵山”景区文化定位,围绕生态文化、地域文化、红色文化等历史文化策划开发各类文化体验旅游产品,丰富旅游业态,提升旅游服务国际化水平,大力推动梵净山旅游从现在的“登顶梵净山”,快速转向未来的“体验梵净山”“旅居梵净山”。

锁定特色,精益求精加快总体空间格局布局。规划构建“一核四区、一城五组团”的总体空间格局。“一核四区”为梵净山世界级旅游景区的核心区,其中“一核”为梵净山景区,打造成为梵净山世界级旅游景区的核心景区;“四区”为沿环梵旅游公路打造的1个先导区和3个主题型旅游功能区,即世界级旅游景区太平先导区、紫薇国际山地运动旅游功能区、梵心疗愈国际旅游度假功能区、桃花源国际科考研学旅游功能区。“一城五组团”为重要线路串联的6个特色旅游组团,包括江口休闲旅游城市和木黄红色文化旅游组团、寨英千年古镇体验旅游组团、乌罗潜龙洞洞穴科考旅游组团、鱼粮溪峡谷生态旅游组团、德旺辰水乡村休闲度假组团。

厘定责任,求真务实加快提升品牌知名度、市场美誉度和产品竞争力。坚持以国际一流目的地标准,全方位提升旅游品牌形象、锻造旅游产品业态、完善旅游公共服务、强化行业监督管理、开拓国际和国内远程客源市场。

“城在山中,水在城中,茶在云中,人在画中”。铜仁把生态茶产业作为全市农业特色优势产业、农业“五个百亿级”产业集群首位产业、巩固拓展脱贫攻坚成果主导产业培育壮大,建立市领导牵头推进茶产业发展工作制度,制定出台《铜仁市做大做强抹茶产业三年行动实施方案(2024—2026年)》等政策文件,合力推动生态茶产业做大做优做强。

铜仁拥有梵净山茶、石阡苔茶、思南宴茶等地理标志品牌,梵净山茶业矩阵是黔茶版图重要组成部分。据2023中国茶叶区域公用品牌价值评估显示,梵净山茶、石阡苔茶等品牌参评,分别位列全国第29、81等位次。品牌价值尚未跻身全国前20位、品牌影响力还不强,在茶叶精深加工、综合效益提升等方面还有差距。

茶旅融合颇具潜力,拓展空间广阔,其“多重效应”在赋能乡村振兴、推进统筹城乡发展共同富裕发挥重要和必要作用。据2025年第4期《贵州调研》刊发的《关于贵州茶产业高质量发展的调研报告》指出,贵州茶文旅融合程度较低。贵州茶旅整体呈现“茶浓、文淡、旅薄”的特征,各种茶文化元素未真正耦合进旅游过程中,本土文化特色呈现不够,同质化较严重,等等。这也是铜仁茶旅融合的“短板”“痛点”“堵点”。困难与机遇并存,后者永远大于前者。当今,面临不确定性因素、市场饱和、买方市场需要多样化等竞争激烈态势,铜仁聚力抢抓下述机遇和空间——

一是茶叶衍生产品消费市场潜力巨大。全球抹茶市场正以年均12%的速度增长,2024年国内新茶饮市场规模已超过2000亿元,农夫山泉等头部企业年消耗抹茶原料大幅攀升。同时,消费者对“健康化、国潮化、便捷化”的新茶饮需求提升,抹茶拿铁、茶多酚保健品等衍生品年增长率达35%。在庞大消费市场中,铜仁茶具有一定竞争优势,有资源禀赋的良好生态,也有上下齐抓的行动举措,积极抢抓“一带一路”“健康中国”“农业强国”等战略发展机遇,把生态优势转化为产业胜势,大力推进生态茶产业提质增效,持续做大做强铜仁茶产业。

二是茶产业全产业链科技创新日益加强。当今全球茶产业在创新发展,日本静冈茶园用纳米膜技术锁住茶多酚活性,斯里兰卡依托物联网构建茶叶溯源体系,英国立顿用靶向提取工艺优化茶叶深加工流程。在推进科技创新与产业创新深度融合大趋势下,铜仁茶产业要降低成本、提升质效,其中科技创新、精深加工、融合发展等是有效路径之一。从茶消费市场发展情况看,去年铜仁抹茶出口量全国第一,抹茶系列产品畅销国内30多个城市、出口40多个国家和地区;从质效提升看,铜仁茶园亩均效益仅为杭州龙井核心产区的40%,品牌价值不足西湖龙井的1/3。我们要创新思路、促进跨界开发、多元融合,让抹茶冰淇淋、茶叶面膜等成为消费新宠,让茶园碳汇交易、茶文旅开发打开价值新空间。

三是茶行业发展趋势不断优化。当前,茶产业发展主要呈现三大趋势:一是绿色化,欧盟、日本等市场对茶叶农残标准日益严苛,铜仁“干净茶”的生态优势将成为核心竞争力;二是智能化,从茶园管理到加工生产,机械化、数字化技术加速渗透,贵茶集团的自动化生产线已实现抹茶目数1300目,引领行业升级;三是融合化,“茶+文旅”“茶+健康”“茶+科技”等新模式不断涌现,铜仁发展“茶旅一体化”基础优势明显。目前,茶产业竞争已从“数量规模型”转向“质量效益型”,从“粗放扩张”迈向“集群发展”。铜仁茶产业多年积累发展,现有基础扎实、优势明显、后劲很足。现在,铜仁茶产业集群集聚、全链条发展其势已成、其时已至、其兴可待,要持续坚定高质量发展茶产业的信心雄心,持之以恒抓实抓好抓出新成效。

四是茶旅融合发展高质量发展空间多元。茶旅融合、多元发展是提升茶产业综合效益的有效途径。要因地制宜推进“茶叶+旅游”“茶叶+文创”“茶叶+非遗”“茶叶+乡村振兴”等方面的深度融合,要高位推动、高标准建设梵净抹茶小镇,加快推进抹茶与文旅融合发展;要围绕江口抹茶茶园基地、松桃正大茶叶园区、石阡龙塘苔茶园区、思南张家寨茶叶园区等省级示范园区,进一步配套完善基础设施,充分挖掘本地古茶树资源、茶文化资源、红色文化资源、少数民族文化等特色资源,集中力量打造2~3条茶旅观光精品路线;要积极开发茶文化衫、文化图册、文化器具等系列文创产品,丰富消费体验形式,提升一二三产业融合发展水平;要大力推广“龙头企业+合作社+基地+农户”的发展模式,推进“茶叶+乡村振兴”融合发展,探索产业促增收和壮大集体经济的新发展模式,实现茶企增效、茶农增收。积极开展梵净抹茶线上线下宣传活动、梵净山斗茶大赛和茶艺技能大赛等活动,持续推进茶旅融合发展,延伸产业链条,提升产业附加值,增强示范带动引擎。

行者无疆!没有比脚更长的路,没有比人更高的山。今日铜仁仰望星空、脚踏实地,正在以坚忍不拔之志,以奋楫争先之姿,迈向绿色发展之路。始终以高质量发展为统领,始终以市场需求为导向,始终以提质增效为核心,始终以促农增收为主线,立足“四新”主攻“四化”,千方百计让梵净山IP释放“多重效应”和“洼地效应”,合力构建茶产业、茶经济、茶生态、茶科技和茶文化互融共进、协调发展的现代茶产业体系,助力乡村产业振兴。

“一山有四季,十里不同天”。要运用铜仁优越的山地气候和森林资源,加快茶旅融合发展、高质量发展,打造复合型的山地康养度假产品,构建“一核引领、多点支撑、轴带联动”的空间格局。优化康养产业空间布局,形成优势互补、协同发展的良好态势,从“深蓝”中占据应有的一席之地。

其一,依托梵净山IP,全力以赴加快打造核心引擎区。以梵净山及其周边区域为核心,集中资源打造高端化、国际化、示范性的康养旅居核心引擎区。该区域应聚焦发展顶级康养度假、特色医疗康养、国际会议会展等高端业态,树立铜仁康养产业标杆。重点优化梵净山世界级旅游景区功能,加快鱼粮溪国际生态旅游休闲度假区、梵净山游客集散中心及抹茶小镇、做精“梵净西旅记”、腊尔山红石林景区等项目建设;改造梵净山东线观光步道,优化提升环梵净山世界级旅游景区公路,推动沿线景区景点串珠成链。

其二,依托梵净山IP,因地制宜加快培育特色功能节点。依托市内不同区县的特色资源禀赋,如温泉资源、中医药材基地、民族文化村寨、特色农业园区等,规划建设若干各具主题的康养小镇、康养度假区或康养聚落。重点打造石阡温泉养生小镇、德江中医药文化体验区、松桃民族医药康养村、森林运动康养基地等,形成多点开花的局面、共赢多赢格局。

其三,依托梵净山IP,精益求精加快构建康养旅游廊道。依托市内主要交通干线和重要的自然山水脉络,规划打造梵净山沿大江至主城区的百里锦江黄金旅游观光带、梵净山生态文化康养带、锦江山水休闲养生带等,重点加快朱砂古镇创建5A级旅游景区,碧江九龙洞、松桃潜龙洞创建4A级旅游景区。支持梵净山—太平河和石阡温泉创建国家级旅游度假区,提质思南石林、五彩洋山河、乌江黎芝峡等景区,串联核心引擎区与各个特色功能节点,打造若干条主题鲜明的康养旅游线路和产业联动轴带,促进区域资源整合和要素流动。

“干净黔茶·全球共享”品牌美誉度和竞争力与日俱增,它为贵州茶叶“跨山赶海”插上了隐形的翅膀。今日,茶产业已发展成为贵州重点农业特色优势产业,茶园面积稳定在700万亩以上,居全国前列;2024年茶产业综合产值达960余亿元;“中国好绿茶地图”向社会推荐中国好绿茶区域公用品牌100个,中国好绿茶企业品牌211个,贵州17个品牌和63家企业上榜,数量均居全国之首。

中国梵净山,中国能量山!最近,移动营销学科创始人华红兵走进梵山净水间体验和感悟真山真水的无穷魅力后,他利用网络媒体直抒胸臆,真切表达对梵净山无限敬佩。此言一出,点赞和支持者众,社会反响良好强烈。

茶以山名,则因山而识茶;山以茶名,则因茶而寻山。现如今,代表“绿色、生态、干净、有机、安全”的“贵州绿茶”,作为贵州茶的品牌统领,早已超越了单纯的绿茶产品范畴,它集六大茶类于一体,兼具生态之美、绿色之美与品质之美。“贵州绿茶”省级重点品牌加上“遵义红”“普安红”“都匀毛尖”“湄潭翠芽”“雷山银球茶”“梵净抹茶”等“两红三绿一抹”的主要区域品牌+企业品牌体系已经形成“黔茶矩阵”,改写了全国茶业版图。作为贵州第二大茶区,铜仁大有可为、必有可为。

凯歌而行,不以山海为远;乘势而上,不以日月为限。综前所述,铜仁将继续以生态文明引领绿色铜仁现代化建设,全力以赴推动新坐标、新图景和新任务有机铆合,依托生态优势和迫切愿望,进一步聚力发挥好梵净山IP的杠杆撬动作用与“多重效应”,勠力同心、守正创新推进茶旅融合发展、高质量发展,让这一片神奇的东方绿叶更好地发挥“蝴蝶效应”,聚力赋能乡村全面振兴,全力书写“城乡统筹共同富裕”的时代新篇章,加快实现绿色铜仁现代化建设奋斗新目标。

参考文献:

【1】铜仁市生态茶产业专班办公室.铜仁市生态茶产业发展简介[R].2025.5.6.

【2】铜仁市文体广电旅游局.铜仁市梵净山景区文化旅游发展总体规划[R].2023.4.6.

【3】李作勋.守护梵净山生物多样性之美 建设生态文明新高地[R].2023年生态文明贵阳国际论坛“呵护自然之美•促进绿色发展——高质量推进自然保护地体系建设主题分论坛”上的主旨演讲,2023.7.8.

【4】陈康.在全市春茶生产工作推进会议上的讲话,2025.4.16.

【5】铜仁市档案馆、铜仁市地方志编纂委员会办公室.梵净山志[M].北京:九州出版社,2023.

相关新闻